在云南省昭通市巧家县,全球极危物种巧家五针松的野生种群数量比大熊猫还少,曾仅凭35株野生个体在灭绝边缘艰难喘息。如今,随着三代人工繁育幼苗在新移植点蓬勃生长,这场惊心动魄的生命拯救战迎来关键性突破,为极度濒危物种点亮了穿透阴霾的生态曙光。

濒危绝境:35株“孤勇者”与生存倒计时

发现即濒危,是巧家五针松残酷命运的起点。自20世纪90年代被发现起,巧家五针松就深陷生存危机。它的天然生境狭窄得令人窒息——仅分布于巧家县玉屏街道杨家湾村和中寨乡付山村不足一平方公里的区域内,生存环境极为严苛。

自然状态下,巧家五针松的繁殖能力极低,种子发芽率微乎其微,幼苗在严峻的生境地存活率更低。尽管经过多年监测,科研人员仍然没有在林下发现巧家五针松的自然更新。因此,每一株幸存的老树,都像是对抗时间与逆境的孤独斗士,其存续岌岌可危。保护巧家五针松,仿佛是一场与灭绝进行的时间赛跑。

逆境破局:用坚持点亮生命火种

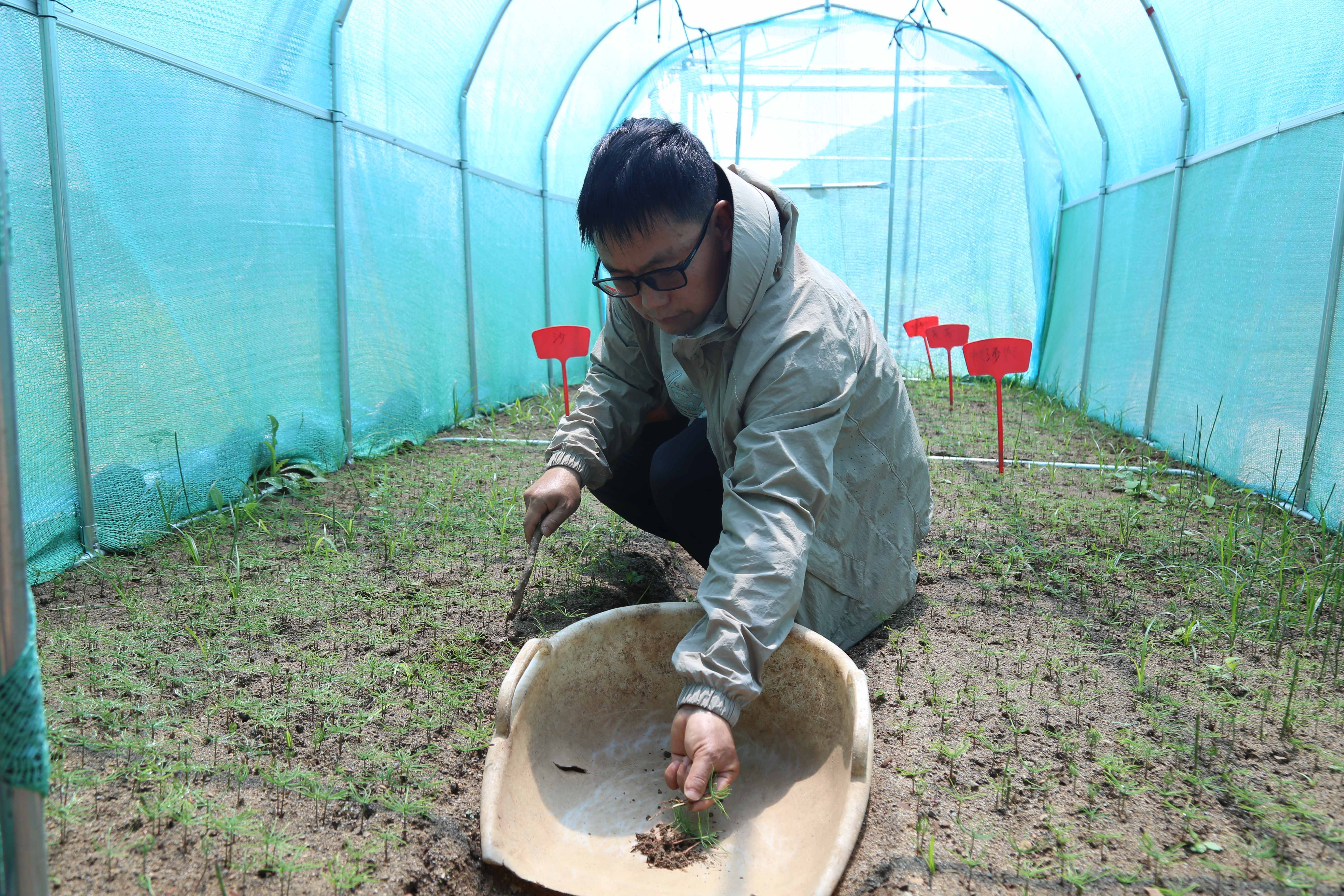

面对物种延续的严峻挑战,科研团队展开了与灭绝的正面交锋。没有无人机巡航,也没有智能温室,一群科研工作者凭一个楼梯以及双手、双脚爬上十几米高的树完成采果作业,后历经晾晒、取种、去杂质等过程,前后耗时约两个月才能成功获取到珍贵的种子。然而这仅仅是“长征”的第一步。

在简陋的繁育基地,育苗过程是更为精细而漫长的生命接力。从播种到萌发,再到精准管护以及病虫害防治,每一个环节都是对未知的艰难探索,凝结着无数次失败与调整的智慧结晶。经过30多年以试错攻坚、凭坚守破局,巧家五针松的人工繁育工作取得一定成果,累计成功培育二代苗7000余株,并移栽成活(目前保存)3000余株。2023年,科研人员又采集二代种进行人工繁育,并成功培育出第三代幼苗,植株健壮且适应性显著提升。这一里程碑标志着巧家五针松人工种群扩繁体系实现质的飞跃,为新建野外种群奠定了坚实根基。

曙光初现:幼苗扎根,映照生物多样性保护新里程

2024年6月,1000株三代幼苗被首次移栽到野外。一年来通过对幼苗的高度、基径和生长状态的监测及干预,这批三代幼苗的成活率达到了92.5%,标志着巧家五针松的保护工作迈入了全新阶段。

如今,走进巧家五针松繁育基地,500余株两年幼苗及3000余株刚萌发出土的三代小苗列队成行,在温煦的阳光下舒展着青翠的针叶,涌动着磅礴的生命力。这些承载着无限希望的新绿,其使命远不止于在苗圃中安然生长。它们将持续扩大迁地保护种群规模,在多个适宜地点建立备份种群,形成物种存续的“诺亚方舟”,最大限度降低因单一地点灾害导致种群覆灭的风险。

经过30多年保护,巧家五针松种群规模稳步增加,目前已累计实现人工繁育8000余株,保存幼苗幼树4000余株,其中巧家县境内移植存活3000余株,昆明、楚雄、大理等不同生境地共移植存活1000余株。

巧家五针松从“命悬一线”到“新绿成行”的壮阔逆袭之路,正是巧家县实施极小种群野生植物抢救性保护的一个生动缩影。它用铁一般的事实证明,即使面对最严苛的生存挑战,只要怀揣对生命的敬畏,依托科学的利剑与不舍昼夜的执着守护,濒临熄灭的生命之火也能被重新点燃并绽放光华。

从35株“孤勇者”,到三代苗木组成的“绿色新军”,巧家五针松的蜕变之旅是一部浓缩的生态保护史诗,一曲荡气回肠的生命礼赞。当晨光穿透薄雾,照耀着新生针叶上晶莹的露珠,那闪烁的光芒昭示着一个珍稀物种重获新生的希望。每一株深深扎根于土壤的幼苗,都是对人与自然和谐共生的一份厚重而坚定的承诺——在守护生物多样性的漫长征途上永不言弃,穿透阴霾的生态曙光,终将普照大地。

(图片来源于巧家县融媒体中心图片库)

“学习强国”云南学习平台

联系电话:0871-64124239

邮箱:xxqgyn@163.com