编者按:彝医药,是中华医学宝库中一颗耀眼璀璨的明珠,也是彝族文化中最具影响力和实用性的一部分。在云南省楚雄彝族自治州,智慧的彝族先民经历了数千年的实践积累和守正创新,形成了独具特色的彝医药理论体系和诊疗方法。

即日起,“学习强国”楚雄州学习平台推出“彝药本草”系列稿件,邀您一同探究古老的彝医药。

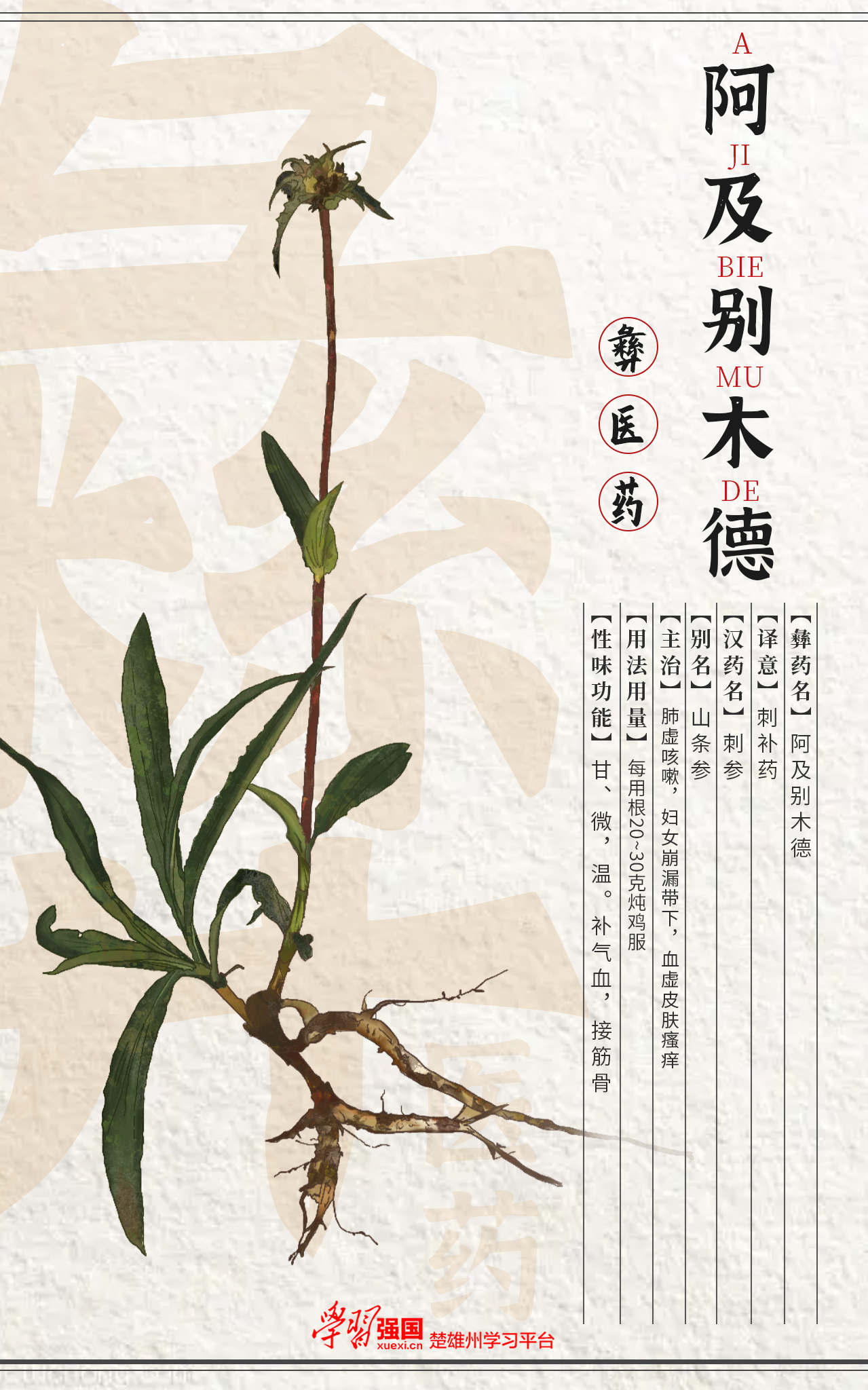

彝药名:阿及别木德

意译:刺补药

汉药名:刺参

别名:山条参

原植物:川续断科植物大花刺参

多年生草本,高达60厘米。基生叶披针形或宽条形,长5~15厘米,宽达2.5厘米,边缘具疏刺毛,叶茎下延贴茎,平行脉3~5条。花枝自叶从旁抽出,叶2~3对,卵状披针形至窄椭圆形,基部边缘有密刺,无柄。聚伞花序顶生,头状或下有一轮伞花序;苞片菱状卵形,边缘有硬刺,常带紫色,每苞腋有花3朵;无小苞片;花萼筒状,长7~9毫米,上口斜裂,边缘具长柔毛及齿刺,排列不整齐;花大,径1.2~1.5厘米;花冠紫红色,漏斗状筒形,长达4厘米,裂片5个,长椭圆形,长5~6毫米,先端微凹,花冠管宽4~5毫米;雄蕊4个,二强,花丝均短,着生于花冠喉部一侧;花柱高出雄蕊,柱头头状,子房包于杯状小总苞内。瘦果长倒卵形,黄白色,一面有纵沟,宿萼长大,带紫色。花期6~8月,果期7~9月。

主要分布于云南、四川、贵州等地,生长于海拔2500~3600米的山坡、草甸。彝医采挖其根作补养药,常用鲜品与猪肉炖服。

药用部位:根。

彝医应用经验

性味归路:微甜、微苦,性热。归肺、胰、肾、胃路。

功能主治:补养肺肾,活血通脉,舒筋止痛。主治肺虚咳嗽,妇女崩漏带下,血虚皮肤瘙痒。

彝医传统应用:

1.治肺虚咳嗽、头晕:用刺参30~50克,水煎服或炖肉吃。(使用于云南西部彝族地区)

2.治阳痿、小儿白尿:用刺参配小红参,水煎服或炖肉服。(使用于云南楚雄州彝族地区)

3.治疗月经不调、白带过多:用刺参20克、和尚头30克,水煎服。(使用于云南西部彝族地区)

4.治疗跌打损伤:用鲜刺参适量,捣敷。(使用于云南楚雄州彝族地区)

用法用量:

内服:水煎服,20~30克;或加量炖肉服。

外用:鲜品适量,捣烂外敷。

【版权信息】

“学习强国”楚雄州学习平台出品

策划:刘妍琳

手绘:刘思怡

海报设计:刘思怡

资料来源:《彝药本草》《中国彝族药学》云南省彝医医院

转载请注明出处

“学习强国”云南学习平台

联系电话:0871-64124239

邮箱:xxqgyn@163.com