那些被我们忘却的,却被一株野茼蒿牢牢记住。

“爷爷,你快看,你快看,这是我采的蒲公英。”

一个稚嫩的声音划破这片空旷的原野,一位身穿绿色军装,佝偻着身躯的年迈老人望着小女孩手中几朵乳白色的绒状植株和蔼地说:“丫头,这可不是蒲公英,这叫野茼蒿,是一味野菜呢。”

“茼蒿?是我们常吃的那个菜吗?”小女孩歪着脑袋问道。

“不,这个野茼蒿和我们平时吃的茼蒿可不一样,它可是从外国移民过来的。”

“移民?从哪里移民来的?爷爷,你给我讲讲,给我讲讲嘛!”

只见老人慢慢抬起了头,定定地望着天边飘得断断续续的云彩,仿佛自己的心绪也被断断续续拉回到那个年代……

那个年代,是爷爷年轻时候的年代。那个年代并不安宁,四起的硝烟笼罩着河山,冰冷的炮弹震醒了人们的美梦。而这株野茼蒿,就是在那时候走进了爷爷的故事中。

那时候的爷爷还是个初入学堂的傣家少年,当全民族建立统一抗日战线的消息传到祖国西南边陲的德宏地区时,他知道,民族危亡时刻,匹夫当勇。因此爷爷毅然决然地加入了当地民兵连,与各民族同胞们共同肩负起修建滇缅公路的重任。

日军对他们进行轰炸的第三天,原本用来驮物资的马匹被爆炸声吓得四散逃跑,掉落的物资只能靠他们人背肩扛。人的两条腿肯定是走不过牲口的四条腿,行进中,他们不仅要时刻躲避敌人的轰炸,还要保证物资的安全。原本计划中的行程被严重拖长,他们准备的口粮也已经全部吃完。那时候爷爷年纪还小,连日的惊吓和长时间的饥饿使他筋疲力尽。当他正准备偷偷打开补给物资时,一只突然伸来的手掌结结实实地抓住了他的手腕。爷爷当时惊恐万分,他不知道该怎么解释,也不知道该如何面对,一时急得哇哇大哭。这时候他的连长蹲了下来,轻轻拍拍他的肩膀说:“孩子,我知道你是真的饿急了,但是这可是给前线挖路的战士和同胞们的救命补给啊!如果我们把它给吃了,他们可咋办呀?”爷爷听了连长的话,因为自责哭得更伤心了。

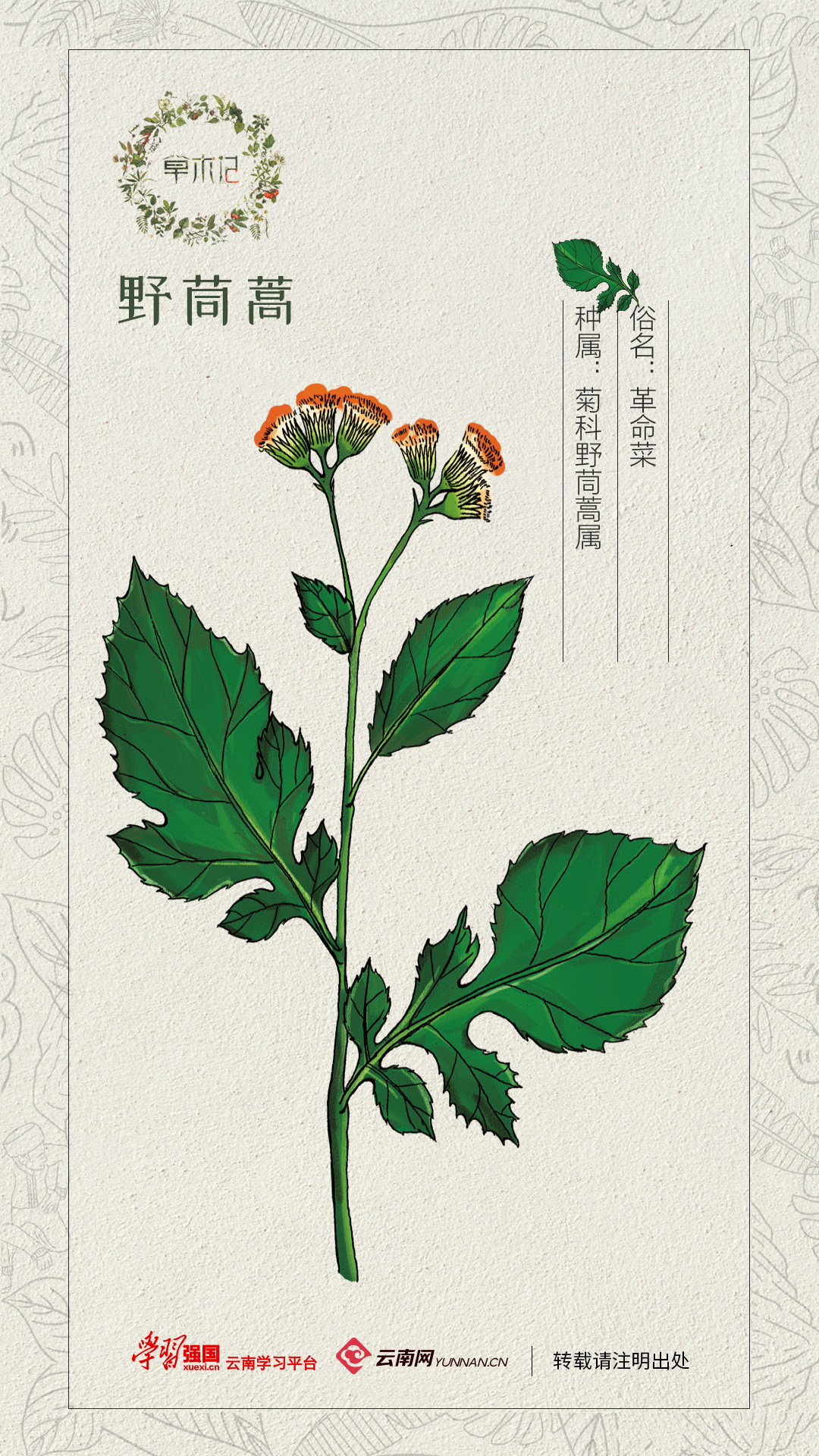

这时,连长就像变魔术似的从背后抽出了一棵绿植,从下而上中空的根茎不是很粗大,锯齿状的叶片挺直了身子,顶尖儿处几朵白色茸毛状的骨朵儿已经长成了憨态可掬的圆形,就像缩小了的蒲公英。连长说这叫飞机草,也叫革命菜,是日本人为了在打仗时可以为军队提供粮食补给,通过飞机运输把种子播撒到中国大部分地区。这种植物生长周期十分短,7~9天就可以发芽,摘除可食用的茎叶后还可以快速生长出新的茎叶,对生长环境要求不高,也不会生虫害。而且它不只能吃还能做消肿止痛治疗消化不良的药物呢。后来,因为它长得与茼蒿菜有几分相似,口感却不似茼蒿菜那般脆嫩,所以人们把它叫作野茼蒿。连长将顶上的几朵花绒去掉,将枝叶塞入口中津津有味地咀嚼起来,还不时发出赞叹的鼻音说一声:“真香啊!你也尝尝?”爷爷接过剩余的枝叶,也放入口中咀嚼起来,两人相视一笑,爷爷重重地点了点头说:“嗯,真香!”

后来,物资被安全送到了前线,滇缅公路在西南各民族同胞的共同努力下仅用了九个月的时间就全部竣工。在那段时期,物资缺乏,人们常常食不果腹。爷爷他们就经常拿野茼蒿当家常菜,将野茼蒿洗净,过一遍滚烫的开水,再捞出来凉拌是最常见的吃法。

再后来,连长在一次轰炸中不幸被流弹炸伤,不治而亡。此后,爷爷每年都会摘几枝野茼蒿到连长的墓前坐上好一会儿……

一阵清风吹来,野茼蒿的茸毛被风轻轻带起,它们飘到曾经无声的岁月里,飘到前人无声的宿命里,也飘到爷爷的眼帘中。我知道,无论它们飘到哪里,都会将希望一起带来,深深扎根进每一寸德宏的土地里。

小贴士

野茼蒿

拉丁名:Crassocephalum crepidioides.菊科野茼蒿属直立草本植物,高可达120厘米。分布于中国江西、福建、湖南、湖北、广东、广西、贵州、云南、四川、西藏。生长于海拔300~1800米的山坡路旁、水边、灌丛中。是一种在泛热带广泛分布的杂草。嫩茎叶可作野菜,其风味接近茼蒿,全株可作家畜青饲料。(文 赵玉贤)

资料来源:中共德宏州委宣传部

作者:李云舒(文字稍有改动)

策划:唐莉娜

统筹:李怡 赵玮

文字整理:刘宝琦

海报设计:张艳萍

配音:张齐

音频制作:杨云逸

转载请注明出处